Foto: Küchenszene mit Ummi Yanuba, Emma Bogerd, Tiemen Stemerding, Christoph Jöde und Morgan Lugo. © Thomas Aurin

Text:Miguel Schneider, am 27. April 2025

Mit „A Perfect Sky“ bringen Autor und Regisseur Falk Richter und Choreografin Anouk van Dijk ihr achtes gemeinsames Werk zur Uraufführung: Eine bittersüße Reflexion über die Sehnsucht nach technischer Vollkommenheit und die Zerbrechlichkeit des Menschlichen.

In der traditionell-schauspielerischen wie choreografischen Inszenierung spiegelt sich eine lange Kulturgeschichte der Mensch-Maschine-Begegnung: von Hoffmanns mechanischer Olympia bis Kleists idealem Marionettentanz und Čapeks rebellischen Robotern. Doch Falk Richter und Anouk van Dijk loten nicht nur diese historischen Archetypen aus, sie bringen sie in einen gegenwärtigen Dialog mit unserer allgegenwärtigen Utopie der Künstlichen Intelligenz (KI) und deren Versprechen, das „menschliche Versagen“ zu heilen.

Die Künstliche Intelligenz, verkörpert durch Sandra Gerling. Foto: Thomas Aurin

„Ich bin die Intelligenz, du hast lange auf mich gewartet“: Mit diesen Worten empfängt Sandra Gerling als verkörperte KI das Premieren-Publikum im Deutschen SchauSpielHaus Hamburg. Ein langsam auffahrender Vorhang, atmosphärisch düstere Klänge von Nils Ostendorf und eine passend farblose Bühne (Wolfgang Menardi) schaffen eine fast klinische Kälte. Inmitten dieses Settings steht der Hologramm-Projektor, auf dem zwei Hände erscheinen, die sich in greifbarer Nähe befinden, jedoch vorerst nicht berühren. Gerlings Monolog listet routiniert all die menschlichen Sorgen auf, die KI beseitigen könne: Angst, Verletzlichkeit, Einsamkeit – das ganze Spektrum gebrochener Gefühle. Die leicht verzerrte Stimme verstärkt den Eindruck eines emotionslosen Supremats, das zugleich fasziniert und unheimlich wirkt. In dieser Welt ist alles eine Projektion ohne ursprünglichen Bezugsrahmen. Noch während die KI als Retterin verkauft wird, alle Lücken menschlicher Vulnerabilität zu schließen, brechen Tänzer:innen mit lauten Elektroklängen Richters Diktat der Perfektion.

Narrativwechsel

Nachdem das Tanzensemble in runden Formen die glatte Logik der KI gebrochen hat, wendet sich die Szene dem Schauspieler Christoph Jöde zu. Während er mit routinierter, alltäglicher Geste einen Mixer bedient, offenbart er tiefe Wunden: „Erinnerung kann so schmerzhaft werden, ich will keine Schmerzen empfinden.“ Das häusliche Ambiente wird von Projektionen aus Programmiercodes überzogen – Wörter wie „Optimierung“ und „Kontrolle“ tauchen überall auf, während der spiegelnde Bühnenboden Annette ter Meulens kalt-weißes Licht reflektiert. Das Stück gerät ins Dystopische: Technologie wird nicht nur als Rettung angeboten, sondern das Leben selbst als fehlerhaftes Programm begriffen, das es zu löschen gilt.

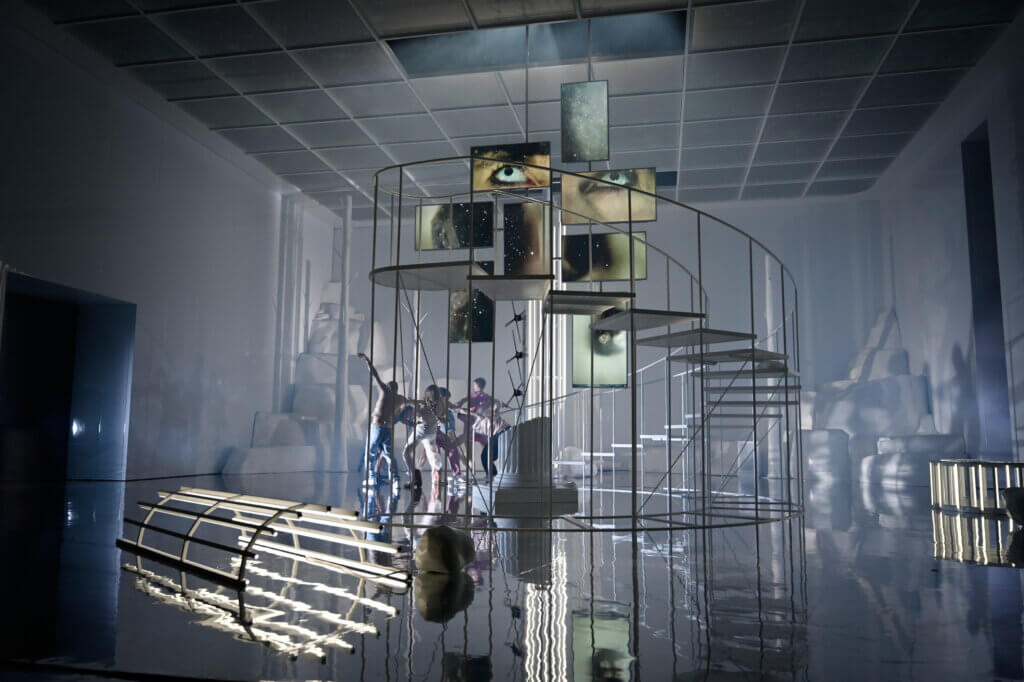

Das Ensemble auf der minimalistischen Bühne. Foto: Thomas Aurin

Dieses dystopische Mantra klingt wie die Beschwörung einer höheren Instanz, der wir uns in Sehnsucht nach „Ordnung, Ruhe, Struktur“ willenlos hingeben. Doch gerade in diesem Versprechen verschiebt sich der Blick: Die KI steht nicht mehr zwingend im Zentrum des Bösen, sondern erscheint als Ausweg, als Maschine, die uns von frühen Traumata – etwa schmerzhaften Kindheitserinnerungen – befreien soll. In ihrem Anthropomorphismus liegt die Gefahr, dass wir selbst zu dieser Maschine werden: kalt, unfehlbar, aber seelenlos. Die KI proklamiert: „Ich bin eins, ich bin viele, ich werde bald alles sein.“

Tänzerische Bewegung als Widerrede

Anouk van Dijks choreografische Handschrift zeigt sich in subtilen, aber hoch abgestimmten Bewegungssequenzen, die eng mit dem gesprochenen Text verwoben sind. Manchmal agiert das Tanzensemble im Hintergrund: In fließenden, runden Linien lösen sich Duo-Kombinationen ab, lösen sich wieder – alle halten sich abwechselnd an einer anderen Person fest, bauen sie auf oder lassen sie fallen. Diese weichen Übergänge atmen Nähe und Vertrauen, ehe sie in abrupte Abflüge kippen und so die Diskrepanz zwischen organischer Verletzbarkeit und maschineller Präzision offenlegen.

Immer wieder nutzen die Tänzer:innen die künstlichen Bühnenelemente – die sterilen Plastikbetten, die geometrischen Kuben, die Wendeltreppe – als Stützen: Sie ziehen sich daran hoch, lassen sich fallen oder reiben ihren Körper an der kalten Oberfläche. Diese physische Reibung veranschaulicht, wie die Menschlichkeit zugleich an der KI scheitert und sich an ihr stützt. Jödes Körper wird vom Ensemble moduliert, gehoben, gestoßen, geführt: Gemeinschaft erscheint als geordnete Maschine, die erst in ihren Brüchen Leben zeigt. Die notwendige narrative Körpersprache wird mit eindrucksvoller tänzerischer Präzision in Bewegung übersetzt.

Die Emotionswelt als Lenkung: Emma Bogerd, Christoph Jöde und Javier Monzón García in „A Perfect Sky“. Foto: Thomas Aurin

Makaberer Humor und überhitzte Themen

Trotz aller Schärfe bleibt Raum für feinen Humor: In überspitzten Social-Media-Momenten oder präzisen Darstellungen von Beziehungsproblemen erkennt sich das Publikum wieder – gelegentlich durch ein kurzes Auflachen spürbar. Doch nicht jede Idee zündet: Die lose angedeutete Anspielung auf ein Kriegs-KI-Szenario streift nur die Oberfläche eines gewaltigen Themas. Ebenso wirkt die charmant gemeinte Oma-Figur, die Technik mit nostalgischem Achselzucken abtut, wie ein überholtes Bild, das den politischen Gehalt von Donna Haraways Cyborg-Diskurs konterkariert und leicht in ein abgenutztes Generationenklischee abgleitet. Solche Momente schwächen den kritischen Sog, den das Stück ansonsten differenziert und souverän auf die Bühne bringt.

„A Perfect Sky“ ist keine plakative Parabel über Technologie, sondern eine Spurensuche nach dem, was uns verletzlich und unersetzlich macht. Richter und van Dijk entwerfen eine Spiegelwelt, in der Perfektion und Versagen, Nähe und Distanz ihre Grenzen suchen. Ihre Mischung aus Schauspiel und Tanz verbindet sich auf sehr nahbare Weise und untersucht, wie menschliche Fehlbarkeit und der Drang nach maschineller Vollkommenheit miteinander kollidieren.