Foto: © Yan Revazov

Text:Hartmut Regitz, am 22. Februar 2025

Das Staatsballett Berlin zeigt, dass „Ein Sommernachtstraum“ auch ohne John Neumeier funktionieren kann. Edward Clug choreografiert an der Deutschen Oper ein Ballett mit Schmunzeleffekten, einem besonderen Puck und einem beeindruckend zugeschnittenen Ensemble.

Auch in Berlin kommt man an Neumeier nicht vorbei. Hamburg ist nicht allzu weit, und dort lässt einen sein „Sommernachtstraum“ auch fast fünfzig Jahre nach seiner Uraufführung noch immer ins Schwärmen kommen: ein Evergreen sondergleichen und ein Ballett, das zu den besten gehört, die John Neumeier jemals geschaffen hat, vielschichtig in seiner Choreografie und musikalischen Substanz.

Shakespeares Komödie am Staatsballett Berlin muss ganz anders sein und erinnert gerade deshalb an die prägende Produktion in Hamburg. Bis auf ein paar Takte in der dritten Szene gibt es keinen einzigen Ton von Felix Mendelssohn, um die Welt der Sterblichen hörbar zu machen. Nichts von György Ligeti, um die Welt der Feen zu erhöhen. Keine mechanische Musik, um im Gegensatz dazu die Bodenhaftung der Handwerker zu betonen. Stattdessen ein Auftragskomposition von Milko Lazar, die sich überaus behände zwischen den Genres bewegt. Mal wirkt sie so zart, als hätte der Slowene Arvo Pärt seine Reverenz erwiesen, dann klingt sie zwischendurch ganz klassisch konventionell, um im richtigen Moment minimalistisch einen Sog zu entwickeln, dem sich niemand zu entziehen vermag.

Abstrakte Bühne

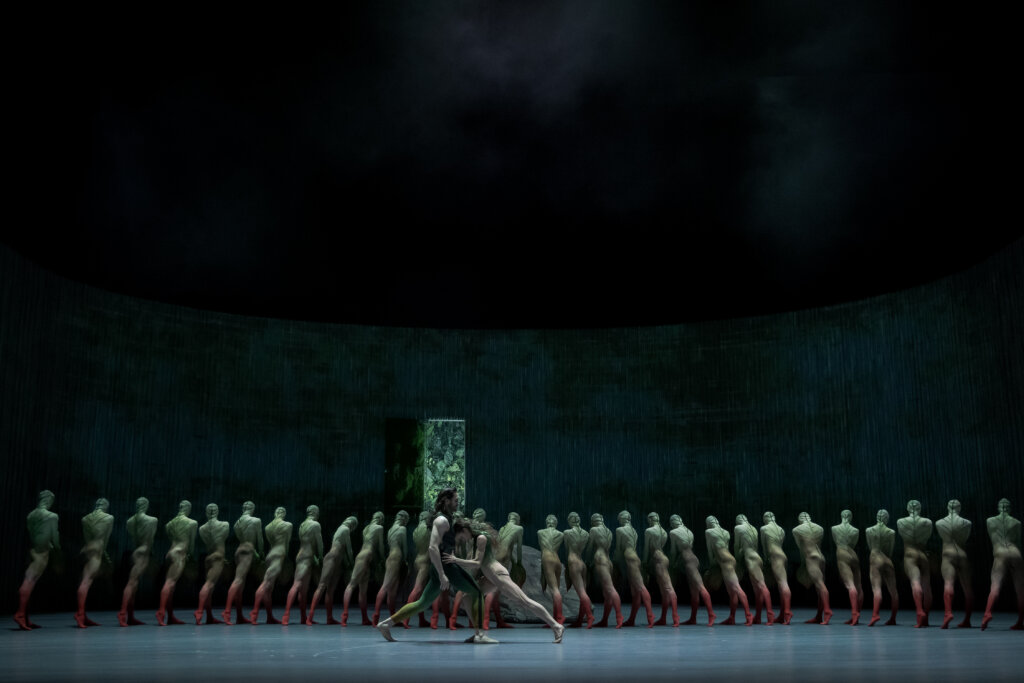

Den braucht es auch, um den Raum von Marko Japelj zu beleben. Der ist eher abstrakt: ein Rundhorizont wie aus Beton, in den auf halber Höhe eine Tür eingelassen ist, hinter der dann und wann eine bemooste Wand zu sehen ist. Davor ein ansteigender Felsbrocken, der, in sich beweglich, wie ein Brückenkopf zwischen dem Dies- und dem Jenseits dienen kann.

„Ein Sommernachtstraum“ an der Deutschen Oper Berlin. Foto: Yan Revazov

Die zeigt sich zu Beginn ganz irdisch und nicht wie bei Shakespeare beschrieben: „A Beach near Athens“ ist als Projektion zu lesen – und, von Leo Kulas leicht bekleidet, formt sich Theseus‘ Gefolge am Anfang im strengen Ornament. Edward Clug, der Ballettdirektor des slowenischen Nationaltheaters Maribor, choreografiert sehr bildhaft, um nicht zu sagen: skulptural. Die Körperspannung der Tänzer und Tänzerinnen ist bis in die Fingerspitzen spürbar. Oft sind die Arme durchgestreckt. Die Handbewegungen bleiben zunächst eher flächig, als wollte Clug an den „Nachmittag eines Fauns“ erinnern, so wie ihn Vaslav Nijinsky einst auf die Bühne der Ballets Russes gestellt hat. Denn dieses Stück spielt ja auch im alten, besser gesagt: in einem erträumten Griechenland, in das Theseus auf einem Skateboard hereinrollt. Standhaft, wie es sich für einen Herzog von Athen gebührt.

Lockerungen und Schmunzeln

Es gibt immer wieder solche „Lockerungsübungen“, um die Geschichte am Laufen zu halten und ganz nebenbei den erwünschten Schmunzeleffekt zu erzeugen. Hier ist zunächst ein Surfbrett, um das offenbar zwischen Theseus und Hippolyta gestritten wird. Bei den Handwerkern ist es später eine mobile Massageliege, die sozusagen zum Objekt der Komik wird: gewöhnungsbedürftig zwar, aber am Ende als „Wand“ durchaus praktikabel, um die „spaßhafte Tragödie“ von Pyramus und Thisbe so richtig sichtbar zu machen. Die wird auch hier zuvor im Wald geprobt – nachdem sich die „Mechanicals“ auf einem Laufsteg vor dem Orchestergraben vor dem Publikum in Positur gestellt haben.

Der Wald selbst bleibt zwar an der Deutschen Oper außen vor. Aber die Bühne entwickelt sich durchaus zu einem magischen Raum, in dem schon mal das Gravitationsgesetz außer Kraft gesetzt werden kann. Vor allem die Elfen haben hier das Tanzen: die der Titania auf flacher Sohle wie die des Oberon, die sich als einzige auf die Spitze heben. Und auch die Natur kommt hier auf grandios inszenierte Weise zum Zug: Als wär’s eine Paraphrase der berühmten Ensembleszene aus dem Ballett „La Bayadère“, steigen im ersten Akt dreißig Tänzer und Tänzerinnen gar nicht schattenhaft aus der Höhe herab. Auf dem Boden liegend, wirken sie mit ihren purpurn gefärbten Trikotbeinen wie eine fleischfressende Pflanze. Deren Sekretabscheidung dient Puck hier allerdings als der gesuchte Zaubersaft, der erst Verwirrung, dann Verliebtheit schafft.

Der ideale Puck

Überhaupt Puck. Leroy Mokgatle verkörpert den Tunichtgut als einen Tausendsassa, der nicht so leicht zu fassen ist. Cohen Aitchison-Dugas, der hier ebenso machtvoll den Theseus wie den Oberon vorstellt, reicht ihr gerade bis zur Schulter. Obwohl eigentlich muskulös, wirkt Leroy Mokgatle ungemein geschmeidig, geradezu aufregend androgyn. So wie Edward Clug sie vorstellt, ist sie die ideale Interpretin für diese Rolle.

Weronika Frodyma, Cohen Aitchison-Dugas und Ensemble. Foto: Yan Revazov

Aber das kann man auch von den anderen sagen, und das lässt ahnen, wie einfühlend sich Clug seinen Interpret:innen choreografisch anverwandelt hat. Weronika Frodyma, als Bovary 2024 „Tänzerin des Jahres“, lässt es auch hier in der Doppelrolle an Überzeugungskraft nicht fehlen. Suggestiv selbst in den kleinsten Gesten, erspürt sie in sich eine fragile Sinnlichkeit, vor der sie als Titania/Hippolyta am Ende selbst erschrickt. Ganz wunderbar im Wechselspiel zwischen geformter Bewegung und spielerischem Witz die beiden Liebespaare, d. h. Danielle Muir, Matthew Knight, Riho Sakamoto und Kalle Wigle. Und beeindruckend, wenn auch nicht immer wirklich gefordert: das vielköpfige Ensemble.

Das Premierenpublikum kann sich offenbar für den neuen „Sommernachtstraum“ von Edward Clug erwärmen und feiert die Uraufführung, vor allem aber das Orchester unter der Leitung von Victorien Vanoosten mehr als nur wohlwollend. Es geht in Berlin offenbar auch ohne John Neumeier.