Festivalblog: Theaterwoche in Chile

Foto: Straßentheater auf der Plaza de Armas © Detlev Baur Text:Detlev Baur, am 25. Januar 2020

Beim Festival Santiago a Mil in Santiago de Chile hatte unser Autor die Gelegenheit, mit dem koproduzierenden Theater Heidelberg eines der größten und wichtigsten Theatertreffen Südamerikas zu besuchen. Eine Reportage.

7. Finale: Große Kontraste, Demonstration und internationales Singspiel (24.1.2020)

Mein letzter Tag bei Santiago a Mil. Noch drei Aufführungen, dann ist das Festival, das in diesem Jahr kein Festival sein will und dabei zweifellos ein außerordentliches Festival ist, für die Heidelberger Delegation und mich zu Ende. Eine Woche voll zahlreicher interessanter Begegnungen, verstörender Eindrücke in einer gespaltenen Stadt, anregenden Theaters, freundlicher Menschen und, ja auch das, sehr guten, wenn auch manchmal, aus Zeitgründen, zu seltenen Essens. Nebenbei habe ich auch einige Theatermacher, Journalistinnen oder Verleger aus Deutschland oder den Niederlanden kennengelernt, denen ich zu Hause persönlich noch nie begegnet war.

Zunächst sehe ich „La enamorada“ (Die Verliebtheit), eine Soloperformance der mexikanischen Sängerin Julieta Venegas; von ihr stammen auch die Liedtexte der „Flauta mágica“. Sie ist in Südamerika eine populäre Sängerin, tatsächlich ist der Saal sehr gut gefüllt, allerdings verlassen einige internationale Besucher den Saal auch bald wieder. Im Zentrum der Bühne steht eine blumig verzierte Wand für Schattentheaterprojektionen, die auch für digitale Projektionen von farbigen Stillleben genutzt wird. Venegas berichtet von der Kindheit eines Mädchens und singt dazwischen Lieder zwischen Chanson und Popliedchen. Eine Aufführung, die sich optisch und wohl auch inhaltlich – es gibt hier keine Übertitelung – in ihrer biederen Künstlichkeit stark von allem anderen Theater hier unterscheidet.

So ist „Esto es un Negro?“ (Ist das ein Schwarzer?) der Compania e Quem É Gosta aus Brasilien ein riesiger Kontrat zu „La enamorada“. Von der ersten Minute an zeigen hier die vier farbigen Darsteller, zwei Frauen und zwei Männer, eine große Präsenz, wenn sie den Theaterraum von der Seite betreten. Sie entkleiden sich und werden die nächsten knapp zwei schweißtreibenden Stunden nackt bleiben. Sie schieben einen Berg weißer Stühle nach hinten und wälzen sich dann im Dunkeln, nur erleuchtet durch eine kleine Taschenlampe, als Knäuel auf der Bühne, geben damit ein intensives Vorspiel auf das Thema Rassismus.

Die Inszenierung von Tarina Quelho ist unverkennbar Theater von persönlich Betroffenen. Und sie ist zugleich von großer Souveränität in der Anwendung ihrer Mittel. Von Anfang an suchen sie den Kontakt mit dem Publikum, berichten von sich und weisen durch die Choreographien, durch ihre Präsenz, durch die Verschränkung von Texten und Aktionen weit über sich hinaus. Unverkennbar ist hier die Rede von einem in dieser Form spezifisch brasilianischen Problem – und zugleich von einem grundsätzlich globalen, menschlichen. Der politische Anspruch und die künstlerische Form stimmen hier ideal überein. Die Inszenierung ist zweifellos ein Höhepunkt des Festivals.

Nun geht es zur „Freitagsdemonstration“ rund um die Plaza Dignidad. Rund 1000 überwiegend junge Menschen sind hier, weniger für eine politische Manifestation mit Plakaten, eher zur Besetzung des Platzes. Auf einer Querstraße, gleich beim Festivalzentrum fahren immer wieder große Polizeiwagen durch die Menge und versprühen keineswegs Wasser, sondern Tränengas. Auch aus rund 100 Metern Entfernung ist der beißende Dampf spürbar. Jemand aus Santiago hatte in den letzten Tagen gesagt, das Ganz gleiche einem Räuber-und-Gendarm-Spiel. Und so scheint es tatsächlich zu sein, allerdings mit sehr ernsten Hintergrund. Derzeit gibt es allwöchentlich die happeningähnlichen Demonstrationen. Ab März, so befürchten aber einige, wenn die Ferienzeit vorbei ist, und das (politische) Leben wieder Fahrt aufnimmt, könnte sich der Konflikt wieder verschärfen.

Das Finale des Tages, ja der Reise, bildet die Uraufführung der internationalen Koproduktion des Theaters Heidelberg „La fluta mágica“ nach Mozarts „Zauberflöte“. Den Text schrieb der Chilene (Guillermo Calderón, siehe auch „Dragon“), die Musik stammt vom chilenischen Komponisten Horazio Salinas, die Liedtexte von Julieta Venegas aus Mexiko (siehe oben). Beteiligt sind Schauspieler aus Mexiko, Deutschland, Uruguay sowie Musiker aus Mexiko, Chile, Italien und Deutschland. So bunt zusammengewürfelt wie das Team ist auch das neue Singspiel für Schauspieler.

Der thematische Aufhänger sind deutsche Grimm-Märchen an sich, die Grauen und Chaos in Geschichten fassen. Im Zentrum des Stücks steht die Pamina, die Mariana Villegas als verstörendes Riesenkind spielt. Sie liegt im Krankenhaus und im Lauf der Rückblende wird deutlich, dass das Mädchen Opfer der sexuellen Gewalt Sarastros ist. Mariananda Schempp spielt einen fiesen Typen im viel zu großen Anzug – auch als Parodie auf den chilenischen Präsidenten. Angestiftet wird die Ermordung des Kinderschänders durch die königliche Mutter; Mané Perez zeigt die opernhafteste Figur. Größe Verwandlungen durchlaufen Tamino (Sheila Eckhardt), Papageno (Friedrich Witte) und Papagena (Jonah Quast). Wenn das Krankenzimmer sich in einen Wald aus kleinen Lichtern verwandelt tauchen das Rotkäppchen und andere Märchengestalten auf.

Die deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler sprechen und singen auf spanisch. Auch durch Bühne (Matthias Koch), die Kostüme (Magdalena Schön und Helen Stein) und die dauernde Präsenz der Musiker (Pablo Chemor am Klavier, den Gitarristen Raúl Andrés Céspedes Venegas, die Flötistin Sara Musini, den Klarinettisten Federico Scarso, den Cellisten Martin Bärenz und Horacio Salinas am Schlagzeug) erhält das verstörende, grausige Thema einen mildernden Rahmen. Die Musik verbindet sehr geschickt südamerikanische Rhythmen mit klassischen Instrumenten, deutschen Melodien („Stille Nacht“) oder internationaler Popmusik. Mit Mozart hat all das nichts zu tun. Die Flöte taucht einmal im Spiel und am Ende auf als Atem der Flötistin in ihr Instrument, der kurz davor ist, einen Ton zu erzeugen um die Atmung des kranken Mädchens anzuzeigen.

Der chilenisch-deutsche Regisseur Antú Romero Nunes inszeniert ein fröhliches Spiel mit Rollen- und Geschlechterwechseln. So verwandelt sich Sheila Eckhardt vom Schulmädchen in den George Michel-Prinzen, Friedrich Witte vom Polizisten in Papageno, Jonah Quast spielt einen Krankenpfleger, der zum Partner des Polizisten wird. Am Ende erweist sich die Musik als die Hoffnung in einer grausigen Welt. Mariana Villegas spielt verstörend das von den Erwachsenen im Stich gelassene Mädchen. Die Produktion wird Anfang Februar in Heidelberg zu sehen sein und dann nach Bologna weiterreisen. In Heidelberg wird sie Teil des Südamerika-Festivals Adelante sein. Wer nicht hier in Santiago dabei sein konnte, der hat dort Gelegenheit, theatral einen Kontinent voller Spannungen kennen zu lernen.

6. Internationaler Festivalzirkus, künstlerische Selbstzweifel, Bewegung am Stadtrand und der Ernst der menschlichen Lage (23.1.2020)

In einem kleineren Raum des Festivalzentrums präsentiert das Goethe Institut das Fortbildungsprogramm PDE (Programa de Dirección Esénica). Dabei erzählen die jungen Regisseurinnen und Regisseure aus Chile, Peru und Uruguay, die durch das Goethe Institut mit deutschen Regisseuren wie Stefan Kägi verbunden wurden, über ihre geplanten oder bereits abgeschlossenen Projekte. Leider habe ich keine Gelegenheit eines der Projekte zu sehen. Die Themen sind dieselben wie auf dem gesamten Santiago a Mil: Gewalt, die Brüchigkeit der bisherigen Stabilität in Chile und das Verhältnis von Fiktion und Realität. Dabei scheint die deutsche Trennung zwischen Stück (und Autor) und Inszenierung (und Regie) hier gar nicht zu existieren. Theater war und ist immer Teamarbeit.

Drei junge Theatermacherinnen aus Peru berichten eindringlich über ihr Regieprojekt zu Gewalt gegenüber Frauen. Dieses Thema ist auf dem gesamten Festival sehr präsent; verpasst habe ich leider die Präsentation von „Las Tesis“, dem im November über soziale Netzwerke rasant verbreiteten und weltweit von Frauen vor Ort wiederholten choreographischen Aufschrei gegen sexuelle Gewalt. Annemie Vanackere, Leiterin des Berlin HAU, die auch das Festival besucht, hat „Las Tesis“ für dieses Jahr ans HAU eingeladen.

Anschließend geht es zur deutschen Botschaft in einem schicken Villenviertel. Hier versammelt sich der deutschsprachige Teil des Festivalzirkus aus Festivalmachern sowie die vom Goethe Institut geförderten Studentinnen und Studenten zu Häppchen, Wein und Gesprächen im Schatten des Gartens. So mancher reist dann am Wochenende – wenn es für uns zurück nach Deutschland geht – weiter nach Buenos Aires, zum nächsten Festival.

Die erste Aufführung des Tages ist für mich die chilenische Produktion „Dragón“. Guillermo Calderon – Autor der „Fluta magica“ ¬– zeigt hier das Ringen der fiktiven Performance-Gruppe Dragón. Die dreiköpfige Aktionsgruppe ist auseinandergebrochen, die zwei verbliebenen Mitglieder treffen jedoch eine neue Mitstreiterin. Der Schauplatz ist ein Restaurant mit zahlreichen leeren Tischen. Hier werden Pläne für eine neue Intervention in einer Kunstgalerie besprochen. Soll, in Erinnerung an einen ermordeten Aktivisten in Guyane, das rote Auto wirklich in die Luft gejagt werden? Das politische Engagement der Drei ist deutlich, doch über die Wege der Aktionen besteht Uneinigkeit. In einem rasant geschriebenen und gespielten Drama, das die Planer immer mehr selbst zu Getriebenen macht, geht es um den Sinn der Kunst in bewegten Zeiten, um offene oder getarnte Kunst (in der Nachfolge des brasilianischen Straßentheatermachers Augusto Boal). Und um Repräsentation in der Kunst, so um die Frage ob Weiße Farbige darstellen können und sollen. Am Ende zeigt sich, dass die Neue im Kollektiv die verkleidete ehemalige Mitstreiterin ist, die Verwirrung hat die Künstler auch persönlich erreicht.

Das Stück ist also das Stück zur Krise, die auch die Krise der Kunst und des Theaters ist. Und doch bleibt „Dragón“ eine kluge Konstruktion, ein Gedankenspiel. Die brillanten Schauspieler schaffen es nicht, die Krise repräsentativ auf die Bühne zu bringen, die Bedrängnis szenisch in den Zuschauerraum zu tragen.

Im Festivalbus überlegen zwei Nachbarn, woher sie sich kennen: „Yes, we met in Sao Paulo.“ Das ist die beste Pointe des Stücks, denn da war anfangs von einer möglichen Ausstellung in Sao Paulo die Rede; die neue Mitstreiterin zeigt sich begeistert von der Idee, dort aufzutreten. Und doch ist alles nur Schall und Rauch, im „Dragón“ wie vielleicht auch im Festivalzirkus.

Wir werden also in ein abgelegenes Viertel gefahren, zur Tanzintervention „Emerger“ des Chilenen José Vidal Cia. Die Premiere feierte das Projekt im letzten Jahr auf Kampnagel in Hamburg. 40 Tänzer aus Chile und der ganzen Welt tanzen zusammen mit rund 100 Begeisterten vom Ort durch die Straßen und sammeln sich in der Abendsonne zu rhythmischen Klängen, zu einer fröhlichen Streetparade, bilden einen Tanzchor, der sich kurz in Untergruppen aufspaltet und dann neu zusammenfindet. Zunächst überwiegen am Straßenrand noch die gezückten Handys, am Ende wippt so mancher Journalist oder abgebrühte Theatermacher mit und die Anwohner säumen die Straße, Kinder und Hunde tanzen mit. Die Straße hier und der gepflegte Garten der Botschaft einige Stunden zuvor: Ich tauche hier schon in sehr unterschiedliche Welten ein.

Doch der Besuch des im Alltag wohl nicht eben erhebenden Viertels dauert nur eine gute Stunde, dann fährt uns der Bus zum nächsten Theater. Auch das Centro de Cine y Creación ist kein feines Stadttheater, nebenan ragen die Hochhäuser in den Himmel. Im rustikalen, bei den angenehm milden Sommerabendtemperaturen zugleich sehr schönen Innenhof wird uns von einem jungen Ensemble „La condición humana“ geboten. In der Regie des Argentiniers Lisandro Rodríguez zünden die neun Akteure ein Feuerwerk an Fragen, Anklagen, Kurzszenen, improvisierten Morden, Liebesszenen und Hasserklärungen.

Wenn es hier eine Hauptfigur gibt, so ist es eine junge Mapuche-Frau. Auch hier sind die Diskriminierung der indigenen Chilenen, Polizeigewalt, Unterdrückung von Frauen, die Grenzen der Kunst, die Fragwürdigkeit von Rollenspiel auf der Bühne wieder die Themen. Auch dieses engagierte Stücke passt damit ins Bild eines so unsicheren wie selbstbewussten Theaters. Große Künstlichkeit oder gar die Profilierung einzelner Künstler spielt hier keine Rolle.

5. Dialog, internationale Eröffnung, artifizielle Beerdigung und Theater für die Familie (22.1.2020)

Ich bin etwas zu spät – ich musste ja noch meinen Blogbeitrag über den Vortag auf den Weg bringen – und gerate im Festivalzentrum in eine lebendige und zugleich sehr besonnene Diskussionsrunde über die aktuellen Ereignisse in Chile und die Rolle des Theaters darin. Im Hintergrund laufen immer wieder Bilder der Proteste und Auseinandersetzungen der letzten Monate, die quasi direkt vor der Tür stattfanden. Der zentrale Platz der Proteste befindet sich kaum mehr als 100 Meter vom riesigen, teils unvollendeten Bau des Kulturzentrums. Während am Sonntag auf der Plaza mit dem Reiterstandbild fröhliche Anarchie zu herrschen schien, sahen wir am nächsten Tag den leeren Platz von schwer bewaffneter Polizei umstellt. Am Freitag soll dort wieder die allwöchentliche große Protestveranstaltung stattfinden.

Die chilenische Theatermacherin Nona Fernández bezweifelt, ob die Rolle der Kunst und des Theaters in der gewaltigen politischen Veränderung tatsächlich von Bedeutung sei. Mich beeindruckt die Gesprächskultur dieser internationalen Runde. Die Damen und Herren auf dem Podium hören zu und erwecken nicht den Eindruck, alles besser zu wissen; Statements des Publikums sind sachorientiert und dienen weniger der persönlichen Profilierung. Und die beiden Simultandolmetscher, die sich bei der Übersetzung aus dem Spanischen ins Englische abwechseln, verstehen ihren Job. Auch wenn das Gerät im Ohr technisch nicht ganz zu überzeugen weiß (Made in Germany), scheinen mir die Dolmetscher echte Profis zu sein.

Ein Gast aus dem Ausland fragt sich und uns, ob Zerstörung immer zu politischen Transformationsprozessen gehören müsse. Autor Guillermo Calderón, unter anderem Textautor der internationalen Heidelberger „La flauta mágica“, erklärt, Gewalt gehöre zentral zur Geschichte des Landes. Die Zerstörung oder Verschandelung durch Graffiti erklärt er als Antwort auf die Hässlichkeit der Vororte gegenüber der Welt der falschen Fassaden im Zentrum. Und er betont, wie schon die Festivalleiterin, dass das Trauma der Diktatur bis heute Spuren in Familien hinterlasse.

Später wird die offizielle Plattform für professionelle Festivalbesucher aus aller Welt, Platea 20 eröffnet. Festivalchefin Carmen Romero fasst in ihrer Begrüßung noch einmal Themen zusammen, die sie uns gegenüber bereits äußerte. Sie bittet ihr fast ausschließlich weibliches Team auf die Bühne und berichtet, dass bei der Entwicklung einer neuen Verfassung auch indigene Menschen im Land wichtiger werden. Das spiegelt sich auch in der Produktion „Amor la Muerte“ von Lemi Ponifasio wider, die wir im Anschluss sehen werden. Doch zunächst spricht noch Agustín Squella, ein großer Intellektueller der Landes. Nach einer Liebeserklärung ans Theater beschreibt der Jurist und Philosoph die Gefahren für die Demokratie im Lande. Der neoliberale Kapitalismus sei nicht nur ökonomisch unfair, sondern zerstöre durch seine undialogische Praxis die Demokratie an sich. Leider findet Squilla nur schwer ein Ende in seinen Ausführungen, so dass seine Kritik an extremen Formen des Feminismus nicht mehr diskutiert werden kann.

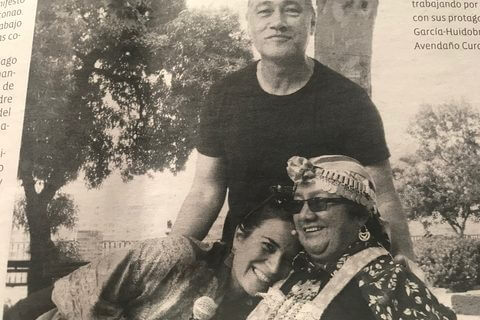

Der Choreograph Lemi Ponifasio verbindet sehr erfolgreich seit einiger Zeit Themen indigener Menschen mit hochartifiziellem Theater, das seinen festen Platz im internationalen Festivalzirkus hat. Mit „Amor a la Muerte“ (Liebe zum Tod) versammelt er die chilenische Mapuche-Komponistin und Sängerin Elisa Avendano Curaqueo und die chilenische Flamenco-Tänzerin Natalia García-Huidobro zu einem ungemein beeindruckenden Bildertheater. Nach einem lauten Knall taucht die Sängerin langsam im Halbdunkel auf und stimmt ein intensives Klagelied auf Mapuche an. Dann tanzt eine ebenfalls schwarz bekleidete Frau mit Mikrofonen an den Schuhen einen Stepptanz, der wie eine großer Trommelwirbel klingt. Das Bild eines jungen Mannes, ein Erdhaufen, in dem sich die Tänzerin dann ohne jede Kleidung wälzt, sich schließlich befleckt in eine chilenische Flagge hüllt, die Sängerin, die die letzten Töne hat, über sie einen entwurzelten Baum setzt. All das sind beindruckende Bilder und Töne, die das Drama dieses Landes zusammenfassen. Ganz klar und doch vieldeutig. Die Frau unter dem Baum könnte begraben sein – oder in der Verbindung mit der Natur neue Kraft gewinnen.

Anders als das Mapuche-Theater vom Vortag ist hier ein extrem kunstvolles Theater zu sehen, das Kunstkenner in der ganzen Welt ansprechen kann. Allerdings ist das Publikum hier auch ein internationales Theaterfestivalpublikum. So treffe ich Theatermacher aus Deutschland, die ich in Deutschland lange nicht gesehen habe…

Das Festival Santiago a Mil, das in diesem Jahr eigentlich kein „Festival“ mehr sein will, geht aber tatsächlich auch zu den Leuten jenseits der Kunsttempel. Wir, am Vortag ist Elena Witzek von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu unserer kleinen Gruppe gestoßen, fahren mit U-Bahnen tief in den Süden der Stadt. In Santa Rosa gibt es in einem Kulturzentrum vor vollem Haus und bei freiem Eintritt eine Voraufführung der internationalen Heidelberger „Zauberflöte“ zu sehen, die am Freitag Premiere haben wird. Hier wird die Aktualisierung der Mozart-Oper als Familienstück angenommen und mit viel Beifall bedacht. Mehr darüber nach der Premiere.

4. Einfaches „Volkstheater“ und performative Assoziationen (21.1.2020)

Nach einem informativen Mittagessen mit Juliane Kiss und Christoph Bertrams vom Goethe Institut besuche ich eine Aufführung der Compania Teatro a lo Mapuche Chile. Die Mapuche sind die größte indigene Minderheit des Landes; ihr angestammtes Gebiet reicht auch nach Argentinien.

„Ka kine, ka kine“ („Noch einmal“) beginnt im schönen Innenhof der Universität in der Altstadt. Ein würdiger Mann mit Trompete sowie ein jüngerer Fahnenträger begrüßen das Publikum und führen es in den Theaterraum, das Heim eines Ehepaares. Wir werden als Gäste begrüßt und glücklicherweise mit englischen Übertiteln versorgt, später gibt es Gemüsesuppe und Brot. Die Besucher bringen eine Anwältin mit, denn ein Sohn der Familie sitzt im Gefängnis wegen angeblicher Sabotage an Maschinen von Waldarbeitern.

Das Bild zeigt das Ensemble zu Beginn der anschließenden Publikumsdiskussion. Die Themen der Inszenierung sind wohl ausgesprochen chilenisch: Polizeigewalt, das Verhältnis zum Staat. Der jüngere Besucher mit Fahne drängt zu einer nationalen Vereinigung der Mapuche und animiert immer wieder zu aufjohlenden, chorischen Schreien. Insgesamt beeindruckt das zweisprachige Spiel aber durch Ruhe und Freundlichkeit. Die familiären Vorgeschichten geraten immer mehr in den Mittelpunkt. Teils in ihrer wohlklingenden, harmonischen Sprache, teils auf spanisch wird hier Identität gesucht. Der Zuschauer ist teilnehmender Gast bei der Suche nach politischer Gemeinschaft.

Ästhetisch ist das Spiel nicht ambitioniert oder neuartig. Ein Gastspiel in Deutschland machte wohl wenig Sinn. Und doch ist auch hier das Verhältnis von Rolle und Darsteller schillernd. Reine Fiktion werden die Geschichten nicht sein.

Genau das ist bei Sergio Blanco ausdrücklich Thema und Spielprinzip seines Theaters. Der französisch-uruguayische Theatermacher verbindet in seinem „autofiktionalen“ Theater sein Leben mit assoziativen Motiven. In „Cuando pases sobre mi tumba“ (Wenn du über mein Grab gehst) ist das sein selbstbestimmter, nicht weiter begründeter Freitod in einer Genfer Spezialklinik und sein Kontakt mit einem nekrophilen jungen Mann, der sich in London in einer psychiatrischen Klinik befindet. Für (etwas einseitige) Zärtlichkeiten nach dem Tod des Theatermachers lässt er sich im Friedhof dieser Klinik bestatten. Shakespeare mit Hamlet und dem toten Liebespaar Romeo und Julia, Mary Shellys in Genf entstandener Roman „Frankenstein“ und einiges mehr an Motiven wird von den drei Performern Alfonso Tort, Gustavo Saffores und Enzo Vogrinic souverän mit vermeintlich eigenem Leben (und Sterben) verbunden. Sie wechseln die Rollen und Perspektiven und sprechen den geistreichen Text so rasant, dass nicht nur der Übertitel lesende Zuschauer, sondern auch die Übertitelung durcheinander gerät. Die zwei Stunden werden so etwas lang, zumal nicht ganz klar wird, was über das geistreiche Anreißen von Motiven über Nekrophilie, Christentum mit gekreuzigtem Gottessohn und filmische Todesszenen hinaus eigentlich Ziel des Abends ist.

Dennoch ist die Inszenierung ein hervorragend gemachtes performatives Spiel. Sie zeigt eine ganz andere Theatersprache als die uruguayische Produktion vom Vortag. Und doch steht hier wie da der Tod im Mittelpunkt des Theaters. Beim Heidelberger Adelante Festival Anfang Februar wird Blanco mit einem anderen – wie ich höre noch besseren – Stück vertreten sein; dann geht es um den Tod seines Vaters in Düsseldorf. Ich muss jetzt aber weiter ins Festivalzentrum zu einer Diskussionsveranstaltung mit südamerikanischen Theatermachern. Morgen mehr.

3. Gespräch mit der Teammanagerin und die Elf aus Uruguay (20.1.2020)

Die deutsche Gruppe – das sind Susanne Burkhardt (Deutschlandfunk Kultur), Mattias Roth (Rhein Neckar Zeitung) und das Leitungsteam des Theaters Heidelberg – haben einen Termin bei der Festivalchefin Carmen Romero im Organisationsbüro des Festivals.

Seit 27 Jahren, also von Beginn an, leitet sie das Festival und hat es Jahr für Jahr vergrößert. Entscheidend geprägt wurde es anfangs von Theatergruppen, die während der Pinochet-Diktatur entstanden. Längst ist Santiago a Mil (als Theaterereignis für alle, weil der Eintritt jeweils 1000 Pesos, rund einen Euro, beträgt) eines der größten Theatertreffen des Kontinents. Aber erst seit sechs Jahren gibt es ein festes Budget. Carmen Romero, eine charmante und energische Frau, berichtet, dass sie zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung mit Pina Bausch vor vielen Jahren noch nicht wusste, wie sie das Gastspiel des Wuppertaler Tanztheaters bezahlen könne.

Unsere Fragen und ihre Gedanken kreisen, kein Wunder nach unseren ersten Eindrücken, zunächst um die aktuelle politische Situation im Land. Sie berichtet über die organisatorischen Schwierigkeiten, als im Oktober vergangenen Jahres die Proteste und gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Hauptstadt begannen; gerade zu einem Zeitpunkt, als die Planung für das diesjährige Festival abgeschlossen war. Anders als der Weltklimagipfel und ein großer Amerika-Gipfel wurde Santiago a Mil jedoch nicht abgesagt. Vielmehr strich man im Dialog mit Theaterleuten des Landes in diesem Jahr das Wort „Festival“. Theater in Chile, so Carmen Romero, sehe sich als aktiver Teil der Krise: „We are inside the process, we are part of the movement.“ Mit ihrer Arbeit wolle sie und wollten die Theatermacher beim Wandel der Gesellschaft helfen, beim Aufbau „of a new society. Art is a way of communication, when the government doesn’t have the capacity to communicate.“

Das klingt überzeugend; und doch zweifeln wir Besucher etwas daran, ob dieser Optimismus angebracht sei, ob die versprochene neue Verfassung die schweren Konflikte in diesem gespaltenen Land lösen kann. Romero bezeichnet die Pinochet-Diktatur und damit immer verbundene und auch jüngst wieder aufgetretene Polizeigewalt als „Trauma“. Und sie bestätigt uns, dass die geschlossenen Banken und Geschäfte im Zentrum erst seit Ende letzten Jahres verrammelt sind – gestern war mein erster Eindruck dort, als herrsche hier schon länger Stillstand. Hier befindet sich auch ein Hotel, das im letzten Jahr noch dem Festival für die Aufnahme von Gastkünstlern diente. Direkt gegenüber davon befinden sich weitere Räume des Festivals, Ex-Festivals.

Die Wunden sind also tief und offen. Doch Carmen Romero gibt die Hoffnung nicht auf. Will weiter an einem besseren Land arbeiten.

Die erste Aufführung, die ich besuche, kommt aus Uruguay. Sie ist nicht übertitelt und die Informationen über das Stück sind eher spärlich, mein Spanisch minimalistisch. In einem wunderbaren Theaterzentrum ist in einem kleinen, studiobühnenähnlichen Gebäude eine Bühne aufgebaut, die zwischen klassischer Konversationstheaterbühne und dubioser Geisterraum (mit Anklängen an Anna Viebrock-Patina) etwas groß für die kleine Bühne wirkt. Vielleicht sprechen die Akteure auch deshalb so laut, weil sie sonst in einem größeren Saal spielen? Oder ist das Theater in Uruguay klischeegemäß eben grundsätzlich laut und lärmig?

In „Chacabuco“ des Colectivo Pequeno Teatro de Morondanga treffen sich Familie und Angehörige – Familie, Freunde oder Patienten – eines verstorbenen Therapeuten und sprechen verträumt oder dramatisch, traktieren ein Suppenhuhn, insgesamt elf Schauspielerinnen und Schauspieler kommen und gehen über verschiedene Türen und Treppen des Raumes. Zunächst wirkt das wie sehr traditionelles, südländisches Sprechtheater. Doch je mehr Figuren auftauchen, umso schräger wird das Geschehen. Auch leise Töne haben nun eine Chance. Dabei gelingt es einigen der Männer besser eine eigenwillige, interessante Persönlichkeit zu etablieren. Die Frauen, obwohl in zentralen Rollen, dienen eher als Stichwortgeberinnen. Liegt das einfach an der Zusammenstellung der Truppe? Oder ist es ein Hinweis darauf, dass in Uruguay Männer mehr Freiheiten haben? Oder dass weinende, Verwundbarkeit zeigende Männer schon eine künstlerische Gesellschaftskritik darstellen?

Fragen über Fragen. Carmen Romero hält es übrigens nicht für einen Zufall, dass im männerdominierten Chile eine Frau die wichtigste Theaterveranstaltung schuf. Männer hätten längst aufgegeben bei diesem total unrealistischen Unterfangen. Sie und ihre Mitstreiterinnen hingegen hatten einen langen Atem, ließen ihr Projekt nie im Stich. Und müssen es immer neu denken.

2. Ein Sonntagsspaziergang in Santiago (19.1.2020)

Sommer in Santiago. Die Stadt ist angenehm warm, nicht zu heiß und sehr bunt.

Und sie ist voller Widersprüche, etwa in dieser öffentlichen Bauruine inmitten der zahlreichen Protestgraffitis.

Banken, luxuriöse Geschäfte und Hotels sind an der zentralen Avenida Alameda verrammelt. Ich weiß noch nicht genau, ob seit den Protesten Ende letzten Jahres oder schon länger.

Auch an diesem Sonntag herrscht im Zentrum der Stadt eine gespannte Ruhe. Die Plaza Baquedano, der zentrale Platz für die Proteste, die im November letzten Jahres begannen, ist quasi besetzt von Protestierenden.

Zwischen gelebter Anarchie, Happening und Demonstration werden hier extreme Risse der Gesellschaft deutlich. Ein seltsamer Ort, beunruhigend, aber auch interessant. Die Politik ist auf der Straße greifbar. Besonders wenn junge Männer immer wieder mit Feuerlöschern den Autoverkehr einnebeln.

Wie reagiert das große Festival Santiago a Mil auf diese Situation? Anders als der Weltklimagipfel wurde es nicht abgesagt. Wie spiegelt sich die gespannte politische Situation vieler Länder Südamerikas in den Inszenierungen des Festivals? Und wie kann das Theater Heidelberg mit einer internationalen Neukomposition von Mozarts „Zauberflöte” einen Akzent setzen? Der Regisseur der Produktion, der in Deutschland geborene Chilene Antú Rumero Nunes, hat mir dringend empfohlen, am wöchentlichen Protestag, dem Freitag, unbedingt auch die Demonstration auf den Straßen der Stadt zu besuchen.

1. Zwischen den Flughäfen (19.1.2020)

Von Frankfurt geht es…

…über Sao Paulo…

…und über die Anden hinweg nach Santiago.