Medialer Streit um Versöhnungsstück

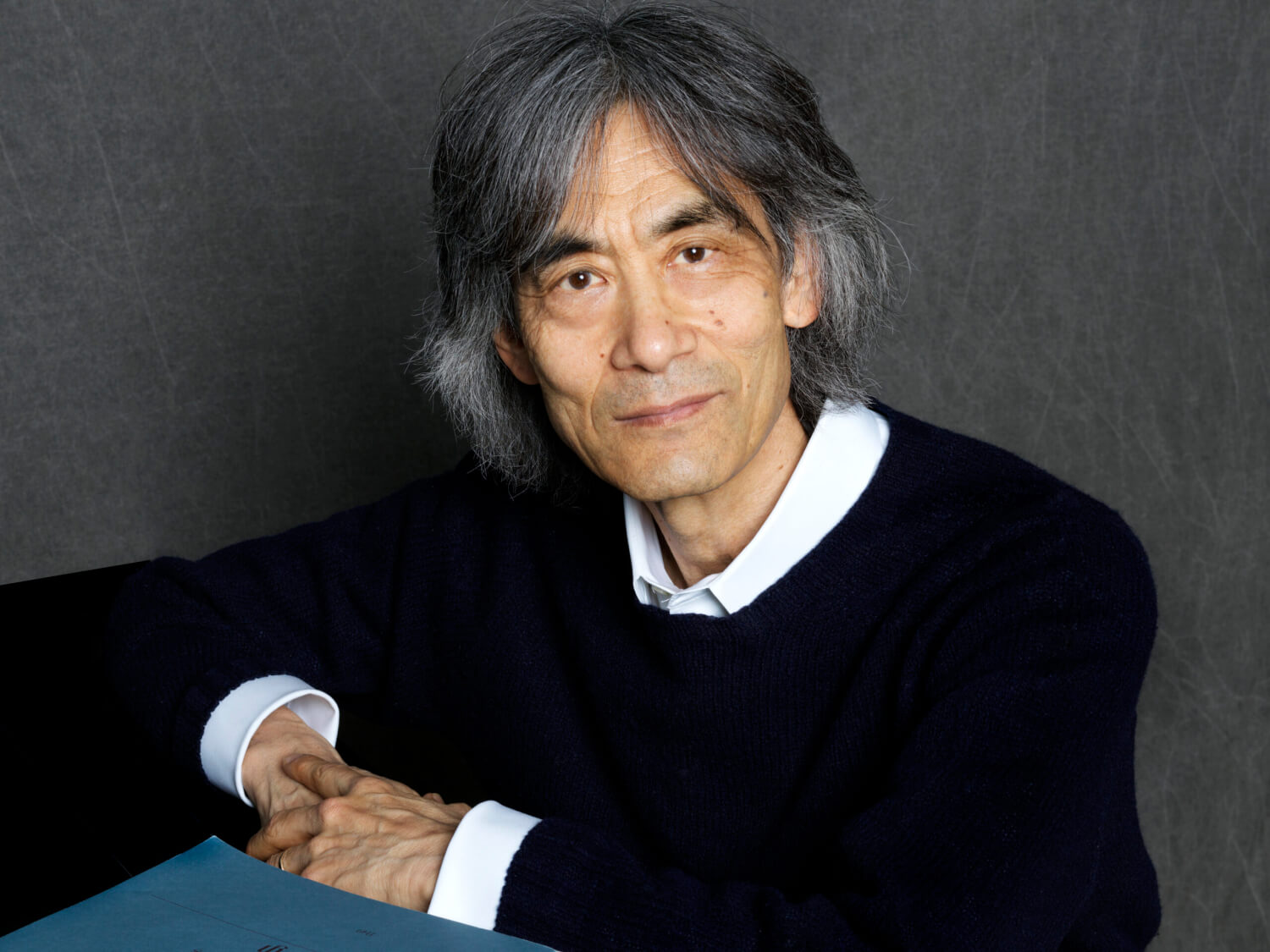

Foto: „Vögel“ in der Inszenierung des Münchner Metropoltheaters © Jean-Marc Thurmes Text:Anne Fritsch, am 22. November 2022

Am Münchner Metropoltheater wird es bis auf weiteres keine Aufführung der „Vögel“ mehr geben. Das Stück von Wajdi Mouawad, das Hausherr Jochen Schölch am 6. Oktober zur Premiere gebracht hatte, wurde vom Theater erst einmal abgesetzt, nachdem harsche Kritik an Stück und Inszenierung laut geworden war. Jochen Schölch will deeskalieren und wieder Ruhe in die Debatte bringen. Denn zuletzt ging alles sehr schnell, wurde alles sehr laut und heftig.

Der Vorwurf

Am 23. Oktober besuchten laut eigener Angabe vier Angehörige der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands und des Verbandes jüdischer Studenten in Bayern die Vorstellung. Am 8. November äußerte sich Michael Movchin, Vorstand beim Verband jüdischer Studenten in Bayern, in einem Beitrag zum Thema „Antisemitismus früher und heute: neue Formen, alte Muster“ der Sendung „Notizbuch“ auf Bayern 2 erstmals kritisch zur Aufführung, die er „übelst antisemitisch“ nannte. Im Anschluss nahm das Metropoltheater noch am selben Tag über die Homepage des Verbands Kontakt mit Movchin auf: „Nach dem heutigen Beitrag im Notizbuch auf Bayern 2 würde Herr Schölch sehr gerne zeitnah in Dialog mit Ihnen treten“, heißt es da. Diese Anfrage wurde laut Metropoltheater nicht beantwortet. Stattdessen folgte am 11. November ein Offener Brief, in dem Movchin schrieb: „Eine unsäglich von Antisemitismus durchtränkte Theaterinszenierung mitten in München. Die auf der Bühne des Metropol-Theaters stattfindende Dämonisierung von Juden wird aus öffentlichen Geldern gefördert. Das Kulturreferat der Landeshauptstadt München muss die Förderung dieses Theaters dringend auf den Prüfstand stellen. Die Inszenierung darf in der gegenwärtigen Form nicht weiter fortgeführt werden. Erschreckend, wie sehr sich die Diskurse der sich als offen verstehenden Kunst- & Kulturstehende gewandelt haben.“

Krasse Vorwürfe. Und krasse Konsequenzen, die hier gefordert wurden. Seither überschlagen sich die Ereignisse. Gefühlt im Minutentakt melden sich Politiker:innen zu Wort, die Emotionen kochen hoch. Es geht um viel. Wer sich hier öffentlich äußert, trägt eine große Verantwortung. Auf der einen Seite steht der Vorwurf des Antisemitismus, der unbedingt ernst genommen werden muss. Auf der anderen Seite der Theaterabend eines wichtigen, vielleicht des wichtigsten Münchner Privattheaters. Ein Stück eines libanesisch-kanadischen Schriftstellers, das 2017 in Paris in der Regie des Autors uraufgeführt wurde. Wajdi Mouawad beriet sich damals mit der Historikerin und Kulturwissenschaftlerin Natalie Zemon Davis, die einer jüdischen Familie entstammt. Seither wurde das Stück vielerorts gespielt, die Uraufführungs-Inszenierung gastierte am Cameri-Theater in Tel Aviv, die deutsche Erstaufführung fand 2018 am Staatstheater Stuttgart statt. Insgesamt gab es bisher 22 Inszenierungen im deutschsprachigen Raum, am Berliner Ensemble, am Thalia Theater in Hamburg, am Schauspielhaus Graz, am Burgtheater Wien, dem Schauspiel Köln oder dem Theater Krefeld Mönchengladbach. Bis Anfang November gab es nie Kritik an diesem Stück, die in Richtung Antisemitismus wies. Das bestätigte Thomas Maagh vom Verlag der Autoren auf Nachfrage.

Das Stück des Anstoßes

Das Stück erzählt die Liebesgeschichte zwischen Eitan und Wahida, die sich in einer New Yorker Universitätsbibliothek kennen lernen. Er deutscher Jude aus Berlin, sie Amerikanerin arabischer Herkunft. Ihre Liebe: kein Problem. Bis Eitan Wahida seiner Familie vorstellt: Sein Vater will die Beziehung seines Sohnes mit einer Araberin nicht akzeptieren. Was wiederum Eitan nicht akzeptieren will und sich auf Spurensuche in seiner eigenen Familie begibt: in Israel, mitten in den Nahost-Konflikt. Was Mouawad schreibt, erinnert ein bisschen an Shakespeares „Romeo und Julia“, ein bisschen an Lessings „Nathan der Weise“. Die Motive sind ähnlich: Zwei, die sich lieben, obwohl ihre Familien verfeindet sind (wenn auch hier nicht konkret, sondern im übertragenen Sinne). Ein Findelkind, das bei Vertretern einer verfeindeten Religion aufwuchs (wie später herauskommen soll). Eine Liebesgeschichte ohne Happy End. Am Ende ein Plädoyer für die Versöhnung. Dieses Stück ist kein hasserfülltes, im Gegenteil. Es fragt, woher der Hass kommt. Und wie er überwunden werden könnte.

Mouawad verhandelt einen großen Konflikt im kleinen, innerhalb einer Familie. Das Stück erzählt von den tiefen Wunden, die der Holocaust hinterlassen hat und die über Generationen fortdauern. Der Schmerz ist bis heute greifbar, die Traumata wirken sich auf das Leben der Figuren im Stück aus: Sie sind nicht frei, können es nicht sein. Zu groß ist die Last, die ihnen auferlegt wurde. Was der Holocaust angerichtet hat, wird sehr deutlich. Verharmlost wird das an keiner Stelle. Auch die zweite Generation danach (verkörpert durch den Enkel Eitan) lebt noch mit der Last der Vergangenheit. Am Ende des Stückes steht eine arabische Erzählung über einen Vogel, der die Grenze zu den Fischen überschreitet, ins fremde Element abtaucht, dessen Schönheit erkennt und zum „Amphibienvogel“ wird, der nun beide Welten in sich vereint. (Ein wenig kitschig vielleicht, das könnte man dem Stück schon vorwerfen.)

Ich habe die Inszenierung von Jochen Schölch selbst gesehen; sie verhandelt feinsinnig die Fragen nach Identität und Zugehörigkeit anhand dieser einen komplexen Familiengeschichte. Wer – oder was – macht uns zu denen, die wir sind? Unsere Herkunft? Unsere Erziehung? Oder doch die Gene? Sind Konflikte vererbbar? Feindbilder überwindbar? Kriege beendbar? Das sind die Fragen, die hier gestellt werden. Fragen, die über den Nahost-Konflikt hinaus von großer Aktualität sind. Dass in einem Theaterstück Figuren Dinge sagen, die nicht der Meinung des Autors oder des Regisseurs entsprechen, liegt in der Natur des Theaters. Theater zeigt Konflikte, thematisiert gesellschaftliche Konflikte. In diesem Fall thematisiert es die Nachwirkungen des Holocaust. Einer der kritisierten Sätze: „Wenn Traumata Spuren in den Genen hinterließen, die wir unseren Kindern vererben, glaubst du, unser Volk ließe dann heute ein anderes die Unterdrückung erleiden, die es selbst erlitten hat?“ Ein Satz, gesprochen von Eitan, einem Studenten der Genetik; einem, dessen jüdische Familie ihm seine Liebe zu einer Araberin verbieten will. Sätze wie diese sind keine politischen Statements, sie sind subjektive Äußerungen einer fiktiven Figur, auf die andere fiktive Figuren reagieren. Es ist gefährlich und falsch, hier einzelne Sätze aus ihrem Kontext zu reißen. Es verstellt die Sicht auf das Ganze.

Verantwortungsvoller öffentlicher Diskurs

Und das Ganze sollte man hier unbedingt im Blick haben. Denn es geht in dieser Debatte um viel. Um mehr als um eine Inszenierung. Es geht um das Stück an sich, um den Autor, um den Verlag, um die Theater, die dieses Stück in Zukunft aufführen werden oder bereits geplant haben, um das Theater an sich. Darum, wie schwierige Themen im Theater verhandelt werden können. Und es geht um die Frage, wie wir über heikle Themen nachdenken wollen, wie wir über sie sprechen und debattieren wollen. Natürlich darf jede:r eine Meinung haben und diese auch äußern. Es wäre allerdings angebracht, den Gegenstand zu kennen, um den es geht. Konkret: über eine Inszenierung oder ein Theaterstück sollte nur urteilen, wer es gesehen beziehungsweise gelesen hat. Was der selbstverständliche Anspruch an eine Rezension ist, sollte auch für die öffentliche und lautstarke Kritik gelten, die gerade von allen möglichen Seiten kommt. Die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Stoff, zu dem man sich äußert, muss die Basis jedweder Kritik sein. Alle, die die Debatte nun weiter hochschaukeln und dieses Theater kritisieren, sollten einmal kurz innehalten und sich fragen: Weiß ich wirklich, worüber ich hier urteile?

Erst dann kann der auch vom Münchner Kulturreferat gewünschte „professionelle, respektvolle Dialog“ stattfinden. Und das muss er auch. Mirjam Zadoff, Direktorin des NS-Dokumentationszentrums, und Bernhard Purin, Direktor des Jüdischen Museum München, gaben folgendes gemeinsames Statement ab: „Wenn Kultureinrichtungen diese Themen zukünftig meiden, wäre das für eine lebendige Erinnerungskultur aber auch für die demokratischen Kräfte auf beiden Seiten des Nahostkonfliktes ein falsches Signal. Das Jüdische Museum München und das NS-Dokumentationszentrum München unterstützen deshalb das Metropoltheater und bieten für alle weiteren Gespräche ihre Expertise an.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.