Zum Tod von René Pollesch

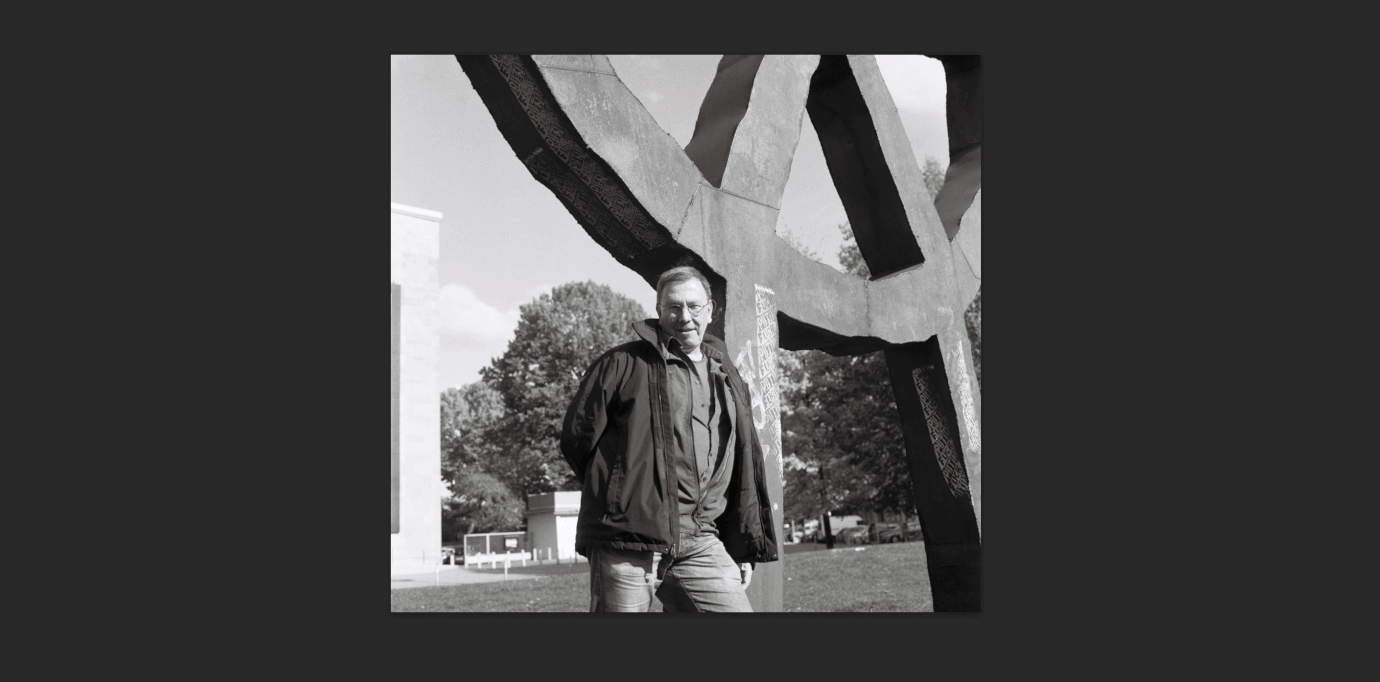

Foto: René Pollesch © Bahar Kaygusuz Text:Michael Laages, am 27. Februar 2024

Völlig unerwartet ist René Pollesch im Alter von 61 Jahren gestorben. Der Regisseur und Autor war einer der eigenwilligsten Theater-Erfinder der Gegenwart und seit knapp drei Jahren Intendant der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz.

Schockstarr wie jetzt war die deutsche Theaterwelt vermutlich zuletzt im Sommer vor vierzehn Jahren: als 2010 Christoph Schlingensief starb. Aber die Tragödie damals war vorhersehbar – der Schatten der tödlichen Krankheit hatte drei Jahre lang über den Arbeiten des Theatermachers gelegen, er hatte ihn im Schreiben der eigenen Leidensgeschichte zu bannen versucht. Als gerade die jüngste Theaterarbeit von René Pollesch an der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Premiere hatte, wieder mit dem Lieblingsschauspieler Fabian Hinrichs erarbeitet unter dem Titel „Ja nichts ist ok“, da registrierten Berichterstatterinnen und Berichterstatter sehr wohl die Melancholie, die Text und Stück durchzog. Jetzt ist René Pollesch gestorben, und niemand kann sich das erklären. „Unerwartet“ ist das Wort der Stunde.

So hat sich denn auch niemand darauf vorbereiten können, Wesen und Wirkung des Pollesch-Theaters seit der Jahrtausendwende noch einmal analytisch Revue passieren zu lassen. Nur fragmentarisches Erinnern ist möglich an das Erstaunen, das der Autor damals auslöste, als er und alles, was er tat und schrieb, noch ganz neu wirkte: „Heidi Hoh“ war 1999 Polleschs erstes Stück überschrieben; im Jahr darauf konkretisierte er den Titel, „Heidi Hoh arbeitet hier nicht mehr“. Außerdem aber entstanden am Deutschen Schauspielhaus des Intendanten Tom Stromberg in Hamburg offiziell 19 weitere Texte.

Rastlose Theaterarbeit

Rastlos schrieb er. Dem Studium Angewandter Theaterwissenschaft bei Andrzej Wirth in Gießen (wo der Weg des jungen Mannes aus Dorheim bei Friedberg begonnen hatte) und den Begegnungen mit Dozenten wie Heiner Müller, George Tabori oder dem amerikanischen Theatermacher John Jesurun folgten noch vor dem Durchbruch in Hamburg erste Arbeiten am Frankfurter Theater am Turm sowie in Luzern. Als Autor eigener Texte stürmte Pollesch die Bühnen mit einer Methode, einem Schreibstil, der von Beginn an komplett entwickelt und fertig ausgeprägt schien – und für den umgehend eine Art neuer Schublade der Theatermacherei geöffnet wurde. Den Begriff „Diskurs-Theater“ jedenfalls gab es nicht, bevor Pollesch ihn mit Leben füllte.

Und so schrieb er seither und bis zum Schluss – unablässig, ohne erkennbare Pause. Oft mögen die, die ihm gerne folgten, sich vorgestellt haben, wie all das immerwährende Nachdenken über die Welt sowie das Leben und die Menschen darin eigentlich zu Bühnentext geworden sein könnte, ganz praktisch: Hatte René Pollesch sich womöglich feste Arbeits- und Schreibzeiten verordnet für dieses haltlose, frei assoziierende Gegrübel über persönliche Zustände und Abhängigkeiten, immer wieder auch über die Liebe in prinzipiell immer sehr schwierigen Zeiten? Der Strom der kurzen, knappen, zugleich aber grenzenlos mäandernden Wort- und Denk-Kaskaden schien nie zur Ruhe zu kommen. Tatsächlich sind in hochgerechnet drei Jahrzehnten über 200 Texte für’s Theater entstanden, von der theoretischen Forscherarbeit drumherum ganz zu schweigen.

Wer diesen neuen Ton für die Bühne nicht so sehr mochte, jammerte über „Gardinenpredigten“, Loseblatt-Sammlungen oder gar Literatur wie von der Klorolle. Lange schien es so, als schreibe Pollesch tatsächlich in einer Art Dauer-Strom, in dem ein Text sich umstandslos anschloss an den vorherigen. Die Textmengen in Hamburg etwa sortierten sich vor über zwanzig Jahren in jeweils sieben oder gar zehn Fortsetzungen. Schrieb René Pollesch im Grunde Serien wie für’s Fernsehen? Sicher nicht. Aber alles war „seriell“.

Schauspielerregisseur

Und da er die eigenen Texte fast immer auch selber inszenierte, formte sich beides gemeinsam zur wirklich eigenen Handschrift. Dabei hat Pollesch nie darauf bestanden, dass er selber als Regisseur besonders wichtig sei, immer sah er sich in der Gemeinschaft sehr besonderer Schauspielerinnen und Schauspieler. In Berlin, wo Pollesch nach dem Ausflug nach Hamburg die Prater-Spielstätte der Volksbühne übernahm, waren das etwa Christine Groß, die parallel zur wichtigen Chor-Strategin im Theater wurde, oder Nina Kronjäger. Auch Ikonen der alten Volksbühne, Sophie Rois oder Martin Wuttke, mischten gerne mit. Sie blieben Pollesch treu bis zum Schluss. Darüber hinaus begannen sich extrem viele wohl zu fühlen in Polleschs Text-Strukturen, die junge Anne Ratte-Polle in Hannover etwa oder sehr viel später in Hamburg Margit Carstensen.

Intendant der Volksbühne

Für sie alle waren Pollesch-Texte nie leicht zu lernen, schon weil sie sich völlig verabschiedet hatten von bühnenüblicher Rollenprosa und hinüber drifteten zu Gedanken-Strömen, die sich kreuzen im Spiel von Sprecherinnen und Sprechern. Sympathischerweise war immer die Souffleuse mit dabei – und spielte wirklich mittendrin. In Berlin hieß sie lange Tina Pfurr und gehört heute zum Team vom Ballhaus Ost.

Jahre gab es dann aber auch, in denen alle bedeutenderen Theater im Lande den jeweils eigenen Pollesch-Abend im Spielplan haben wollten. Das hatte auch zur Folge, dass zwischen dem Stuttgarter, Münchner, Wiener, Zürcher, Hamburger und Berliner Pollesch kaum ein Unterschied erkennbar war, so dass die „Methode Pollesch“ in die Verwechselbarkeit führte. Und das war noch nicht vorbei, als der Autor und Regisseur 2021 Intendant der Volksbühne wurde – in Nachfolge des Teams um Klaus Dörr, das den unglücklichen Chris Dercon beerbt hatte, den ersten Castorf-Nachfolger. Noch als neuer Chef der Volksbühne erfüllte Pollesch Aufträge in Hamburg und sogar am konkurrierenden Deutschen Theater in Berlin – das hat dem eigenen Profil eher geschadet.

Jetzt aber schien es so, als schriebe der Autor, gerade in Gemeinschaft mit Fabian Hinrichs, wieder konzentrierter nur für die eigenen Inszenierungen am eigenen Haus. War es schon zu spät für diese Wende? Da war doch noch so viel zu erwarten. Das wissen alle, die jetzt um Pollesch trauern. In Schockstarre, ja. Und eigentlich auch ohne Worte. Denn für dieses Sterben gibt es kein Wort.