Zum Tod von Johann Kresnik

Text:Michael Laages, am 29. Juli 2019

Schmerz als Chance

Weil Mitte Dezember der runde Geburtstag anstand, steht schon jetzt das passende Erinnerungsbuch über Leben und Werk des Ende Juli verstorbenen Choreographen, Schauspiel- und Opern-Regisseurs Johann Kresnik zur Auslieferung bereit im Verlag Theater der Zeit; und zum Auftakt des Festivals ImPulsTanz verlieh ihm die Wiener Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler das Goldene Verdienstzeichen: für das Lebenswerk. Vermutlich hielt er das noch Mitte Juli längst nicht für vollendet.

Denn zwar bemühten sich mittlerweile nicht mehr die Theater aus der allerersten Liga um ihn. Aber er, der Unruhige, der nie ganz Zufriedene, bemühte sich immer noch um weitere Bühnenpräsenz. Als letzte Herausforderung nach fünf Jahrzehnten voller Herausforderungen, für das Publikum, die Ensembles und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie natürlich auch für sich selbst, nahm er in der beginnenden Götterdämmerung für Frank Castorfs Berliner Volksbühne noch einmal ein Werk von Pier Paolo Pasolini in Angriff: „Die 120 Tage von Sodom“. Noch einmal war da so viel Schrecken und Schmerz, noch einmal Grauen und Gewalt – Johann Kresnik, für die meisten „Hans“, hat stets das kreative Potenzial am Rande des Erträglichen zu beschwören versucht; erst mit dem Leiden hat meist die Phantasie begonnen für ihn – und all die Bilder generiert, die wir uns selber eigentlich lieber verbieten würden.

Sie lauern aber unabweisbar in den dunklen Schächten des Unbewussten, und von dort aus haben sie uns überfallen, wenn dieser Bergbauernbub aus Kärnten sie für die Bühne heraufbeschwor. Wer war da noch sicher? Kresniks Welt war meistens aus den Fugen – und über all die Jahre bleiben szenische Versuche in Erinnerung, wie sie nie zuvor und nie danach zu sehen waren: etwa „Die letzten Tage der Menschheit“, dieses Theater-Monstrum von Karl Kraus, dessen Alpträume Kresnik im alten Bunker am Ufer der Weser in Bremen-Farge entfesselte. Zwanzig Jahre ist das her.

Gut fünf Jahrzehnte liegen die ersten eigenen Arbeiten des gelernten Tänzers zurück. Er war ja Teil vom Corps de Ballet für Georges Balanchine und Maurice Bejart gewesen; den Körper selber aber definierte Hans Kresnik nach dieser Erfahrung neu: als Material, als Masse, als Kollektiv mit politischer Präsenz. Das war der entscheidende Schritt in die neue Welt, mit ersten Arbeiten etwa über das Attentat auf Rudi Dutschke und zu Texten aus der Psychiatrie. Als Kurt Hübner den jungen Wilden ans Theater nach Bremen holte, markierte Kresnik für die eigene Arbeit den Begriff vom Choreographischen Theater; und wie in den Inszenierungen von Pina Bausch oder Reinhild Hoffmann nahm nicht nur der Tanz, sondern das Theater selbst mit ihm neue Horizonte ins Visier.

In der ersten zehn Bremer Jahren attackierte der Choreograph gern die Tradition: etwa mit der „Schwanensee AG“ oder in der „Kriegsanleitung für jedermann“. Auf allen weiteren Stationen der Karriere folgten neue Varianten der ursprünglichen Strategie – seit 1979 für zehn Jahre in Heidelberg und danach wieder für fünf Jahre zurück in Bremen mit einigen der herausragenden Biographien über Künstlerinnen und Künstler, Stücken zur Lebensgeschichte von Friedrich Nietzsche und Sylvia Plath, Frida Kahlo und Ulrike Meinhof; ab 1993 setzte sich das an der Berliner Volksbühne sowie in Hamburg und Köln, Stuttgart und Mannheim fort mit biographischen Skizzen etwa über Ernst Jünger und Gustaf Gründgens, Leni Riefenstahl und Bert Brecht. Kresnik beschwor die jeweilige Persönlichkeit und konstruierte den Wahnsinn der Welt drum herum.

In Wien und Graz näherte er sich wieder der alten Heimat; 1939 kam das Kind Johann auf einem Bauernhof in Sankt Margarethen zur Welt; der Vater ging zur Wehrmacht, und als das Kind drei Jahre alt war, 1942, erschossen ihn slowenische Partisanen. Das Trauma hat Kresnik 2000 mit „Allerseelen“ am Hamburger Thalia Theater beschworen. Zur Schule in Wolfsberg wanderte das Kriegskind vorsichtshalber in den Straßengräben; und die Wünsche von Mutter und Stiefvater ignorierte er bald – begann die Werkzeugmacherlehre und flüchtete zugleich als Statist ans Theater nach Graz. Tanz hat Kresnik dort gelernt – und in Köln, wohin er zu Beginn der 60er Jahre floh. Wie viel wohl diese Biographie beigetragen hat zur Härte und Unbeirrbarkeit des Künstlers Kresnik, auch zur forcierten Rücksichtslosigkeit gegenüber Menschen um ihn herum? Wer weiß… Erst wer die Barrieren des Kunst-Machers Kresnik überschreiten durfte, lernte den immer ein bisschen sentimentalen Freund Vater kennen.

Schon zur Zeit an der Berliner Volksbühne arbeitete Kresnik immer öfter auch mit Schauspiel- und Opern-Ensembles. Das eigene Choreographische Theater formierte Kresnik nach dem erzwungenen Abschied von Berlin nach der Jahrtausendwende noch einmal für kurze Zeit in Bonn – und forderte Stadt und Publikum mit einer psychopathologischen Fallstudie über den Tod der Altkanzler-Gattin Hannelore Kohl heraus. Den „Ring des Nibelungen“ schmiedete er dort auch.

Schablonen haben ihn begleitet, vor allem die vom „Berserker“ des Theaters – was insoweit stimmt, als es auf der Bühne nie wirklich gemütlich oder auch nur friedlich zugehen konnte; geschont hat er niemanden. Aber alle auf und hinter der Bühne (und wir, das verstörte und bis an die Grenzen herausgeforderte Publikum) haben einen Künstler erlebt, der so besonders war und bis zum Ende blieb, weil er derart unbedingt – ernsthaft und für Kompromisse eher nicht zu haben – das verfolgte, was er für richtig hielt am und im Theater. Solche Menschen waren immer sehr selten in der Kunst – und einen wie Kresniks gab’s sonst gar nicht.

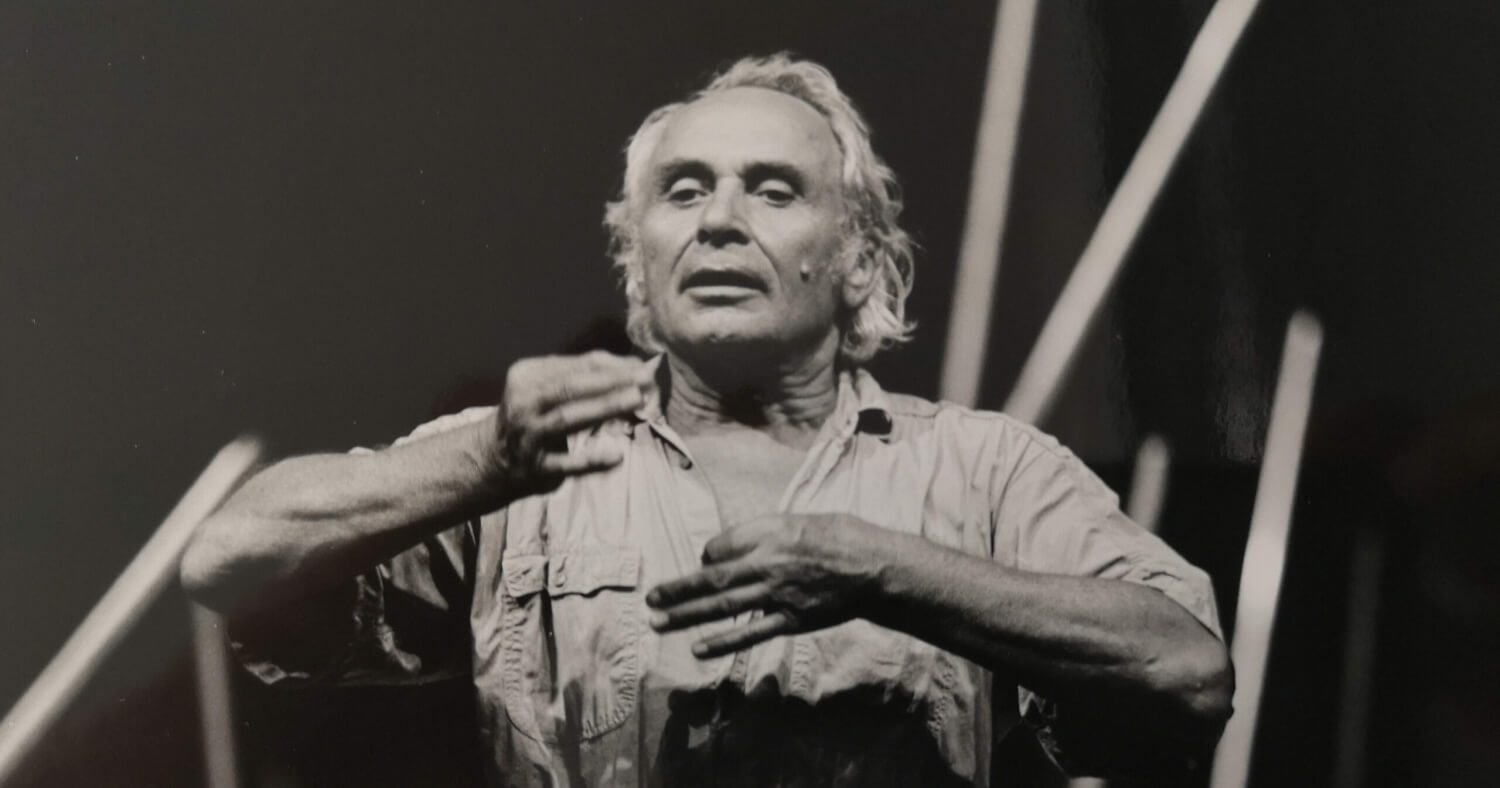

Das Bild zeigt Johann Kresnik 1997 in Bremen bei den Proben zu „Fidelio“.